11月に入り気温が急激に下がり冬らしくなってきましたね。

寒くなると体も冷えやすくなり免疫力が低下することで、さまざまな感染症にかかる可能性が高くなります。

昨年、大流行だったインフルエンザも流行の季節に入っており、岡山県でもインフルエンザの流行による学級閉鎖がおきているところもあります。

当クリニックでも、インフルエンザの診断を受ける方が少しずつみられるようになっています。

インフルエンザの主症状は、皆さんもよくご存じの通り、高熱・頭痛・関節痛・全身倦怠感などです。インフルエンザでは、急激な高熱や嘔吐症状がみられたりすることがあります。低年齢のお子さまでは、急激な熱の変化に伴い熱性けいれんを起こしやすくなると言われています。

インフルエンザの潜伏期間は約2日と言われており、多くは数日から1週間程度で治癒することがほとんどです。まれに重症化して肺炎や脳炎・脳症を合併することもあります。

インフルエンザのワクチンは、もしインフルエンザに罹っても症状が軽微で治まったり、重症化を予防するのに有効です。周囲の感染状況もみながら、早めの予防接種をお勧めします。

周囲の感染状況を把握しておくことはとても重要で、学校や習い事、一緒に遊んだお友達などでインフルエンザになった方と直近で接触した可能性がある場合は、診察時にお伝えいただけると検査をするかどうかの判断基準になります。またインフルエンザの診断において重要なのは、発熱から何時間が経過しているかです。可能であれば発熱してから最低6時間、できれば24時間以上経過してからの受診の方が、迅速検査の正確性が高くなることが知られています。発熱後すぐの検査を実施しても『陰性』になることが多く、翌日再検査をすると『陽性』になることは多くあります。鼻腔の奥に綿棒を挿入して検査をするため、患者さまの痛みが強く負担になります。そのため、最小限の検査にしてあげたいというのが医療者の思いです。周囲の感染状況と発熱の経過や症状を総合的に判断し、医師は検査が必要かどうかを判断し、症状に合わせたお薬を処方させていただきます。お子様の症状を見ていただき、自宅で手持ちの解熱剤などで様子が看れるようであれば、少し様子を見てからの受診、検査を検討していただくのがよいかと思います。

また、インフルエンザは飛び降りなどの異常行動を起こすことが知られています。療養する際は可能な限り1階に療養部屋を設け、窓や玄関の施錠を確実に行い、ベランダなどがない環境を整え、保護者の方が近くで過ごしていただくことをお勧めします。

インフルエンザは学校保健法で出席停止期間が定められています。発症日(発熱した日)を0日目として発症した後5日を経過し、なおかつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまでは登校・登園はできません。周囲に感染を拡げないためにも、体調不良時には無理に登校や登園せずにしっかりと休養を取りましょう。

投稿者「nijiiro-blog」のアーカイブ

突発性発疹症とは🤒

症状は

・38度以上の発熱が約3日間つづく。

・熱が下がり始めてから赤い発疹が現れる。

高熱のわりに元気なことが多く、鼻水、咳など他の症状も軽度です。

発疹は解熱後、半日くらいから出現し体幹から上肢(手)、頸部(首)、顔面、下肢(足)へと広がります。発疹は残ることなく2~3日で消失します。発疹がでてから機嫌が悪くなることが多く、心配られるご家族もいらっしゃいます。

感染のほとんどがご両親の唾液から感染します。3歳以上の人はすでに原因ウイルスであるHHV-6、HHV-7に感染しておりそれが体内に潜んでいます。生後6か月くらいまでは、お母さんから貰った免疫である「移行抗体」があるため、少量のウイルスが赤ちゃんの体内に入っても発症することはほぼありません。しかし生後6か月を過ぎると「移行抗体」が体内から消えてしまいます。移行抗体が消えた時期に、原因となるウイルスが体内に入ってくると突発性発疹症として発症します。

突発性発疹症の特別な治療はなく対症療法が中心となります。

家での対処など、全身状態(顔色は悪くないか、意識がしっかりしているか、痙攣がないか、水分が摂取できているか、おしっこは出ているかなど)を観察してください。

突発性発疹症は、生まれて初めての病気、発熱として直面することが多い病気です。発熱があることでとても心配されると思いますが、発熱だけであれば脇の下、足の付け根、首元など太い血管があるところを冷やしてあげると効果的です。解熱薬を使用していただいても構いません。ぐったりしているなど、少しでも気になることがあれば慌てずに受診してください。

高熱に伴いまれに5~10%で熱性痙攣を認めることがあります。

良好な経過をたどることがほとんどですが、まれに脳炎、脳症、劇症肝炎、血小板減少性紫斑病などの重篤な合併症をおこすことがあります。極端に機嫌が悪い、意識状態がいつもと違う場合には注意が必要です。その様な場合には、救急病院を受診することも必要です。

突発性発疹症はほとんどの方が1回のみと言われています。しかし原因ウイルスが2種類ありHHV-7はHHV-6よりも遅れて感染する傾向にあるため乳幼児期に1回目を発症、2~4歳頃に2回目の発症を経験することがあります。当クリニックでも5歳、6歳のお子さまに突発性発疹症の症状を認めた事例があります。

熱性けいれんについて

熱性けいれんは急な発熱に伴って意識障害、けいれん発作がみられる病気で、6か月から6歳頃の乳幼児に多くみられます。

急激に体温が変化するときに起こり、両親どちらかに熱性けいれんの既往がある場合の半数近くが繰り返すといわれていますが、成長に伴い6歳前後でほとんど起こさなくなり経過は良好です。小児の病気のなかでは救急車で救急外来を受診することの多い疾患の1つで、熱性けいれんの既往は日本人では100人の小児のうち約8人にみられます。

熱性けいれんが起こる原因は、発育途上のまだ弱く幼い脳神経細胞が、急な体温変化に弱いために起こります。

遺伝的な要因もあり、両親に熱性けいれんがあると2~3倍頻度が多くなるといわれます。また男児にやや多いようです。

発熱の原因として突発性発疹、夏風邪、インフルエンザなど急に高熱を出す疾患で多いようですが、高熱をきたす疾患はすべてけいれんのきっかけになります。

症状としては

・けいれん

自分の意思とは関係なく、発作的に筋肉の収縮が起こることで、熱性けいれんでは全身けいれんのうち強直発作(全身が硬直するけいれん)が多くみられます。

急に手足をかたくして突っ張る、手足をぴくぴくさせる、初めはかたく次第にぴくぴくするなど、体全体、半身や四肢の一部に起こります。

なかには四肢がぐったりして脱力することもあります。

・発熱

体温が急に上昇するときに起きることが多いですが、時にはけいれん時は平熱で、その後に体温の上昇がみられることもあります。

・意識障害

けいれん中は呼びかけに応えません。そして、けいれん後もしばらく寝てしまうことがあります(けいれん発作後睡眠)。

お家での対応方法としてまず大事なことは保護者の方がパニックにならず落ち着くことです。ほとんどの熱性けいれんは5分以内に自然におさまってきます。

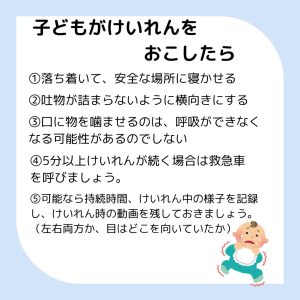

けいれんが起こったら

①最初に倒れたり物にぶつかってけがをしないように、安全な場所に横に寝かせること

②嘔吐することもあるので顔や体を横向きにして、吐物がつまらないようにすること。

③口にものを噛ませるのは、呼吸ができなくなる可能性があるのでしないこと。

④5分以上けいれん発作が続く場合は救急車を呼びましょう。また痙攣が止まっても呼びかけに反応しない、発作を繰り返す場合もすぐに医療機関を受診してください。

⑤可能であれば発作が始まった時刻、続いた時間、けいれん中の様子(全身がぴくぴくしていたのか、左右両方か、片方だけか、目はどこを向いていたかなど)を覚えておくと診察時に役立ちます。動画を残しておくとよいでしょう。

予防としては、けいれん時間が長い、家族内に熱性けいれんの既往者がいる、過去に複数回熱性けいれんがあったなどの場合、ダイアップ座薬というけいれん止めを使用することがあります。適切に使用すると多くの熱性けいれんは予防できます。

多くの方は熱性けいれんを起こすことは1回と言われており、初回の熱性けいれんの際は処方されないことがほとんどです。

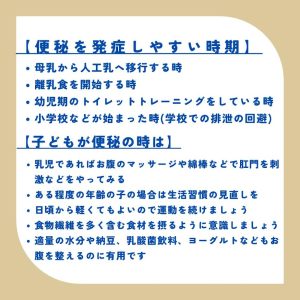

便秘について🚽

当クリニックに受診される患者様の症状で多いのが『便秘』です。

便秘とは、便が出にくい状態、あるいは便が滞っている状態のことです。一般的には週に3回より少なかったり、排便時に痛みや出血を伴ったりする時に便秘と考えます。毎日排便があっても、適切な排便量が伴っていないと便秘である場合もあります。

•1週間に2回以下の排便

•トイレでの排便を習得した後に少なくとも週に1回の便失禁

•便を我慢する姿勢や過度の便の貯留の既往

•痛みを伴うあるいは硬い便が出た

•トイレが詰まるくらい大きな便をした

また、いきんでいるのになかなか便が出てこずに本人が苦しがっている、排便後に硬い便に血液が付着しているなどの状態が1~2ヵ月以上にわたって続いているなども、治療を受けるべき便秘といえます。

便秘に加えて陰のうや股のつけねを痛がる、腹痛がありどんどんひどくなっていて我慢できない、お腹がパンパンにふくらんでいる、不機嫌で泣き続けている、コーヒーの残りかすのようなものを吐いた、発熱を伴うなどの症状を伴う場合は、急いで医療機関を受診しましょう。腹痛があっても、痛がる部分がおへそのあたり、元気で食欲もある、痛みが軽く悪化していない、少しでも排便をしたら痛みが和らいだという場合は、自宅で安静にし日中など病院が開いている時間に医療機関を受診しても問題はありません。しかし、症状が悪化してきている様子がみられればすぐに医療機関を受診しましょう。

子どもの便秘の原因については、日常生活も深くかかわっていることが考えられています。特に最近の子どもは食生活の欧米化に伴い、野菜や食物繊維を多く含む食材の摂取量が少なく、肉などの摂取量が多い傾向にあります。また、夜型の生活になってしまっている子どもも増え、朝寝坊して朝食を欠食したり、朝便意を催してもトイレに行く時間がなく、我慢を繰り返したりして、便秘になるということもあります。

当クリニックでは、便秘の症状で受診された場合、器質的な原因がないか、問診や診察、検査などを行い確認します。検査は採血やレントゲン撮影などを行う場合があります。 器質的な疾患が原因であった場合にはその疾患に対する治療を行います。外科的な疾患が疑われる場合は小児外科医のいる病院へ紹介します。器質的な疾患のない機能性の便秘症の場合、まずは浣腸をして、現時点でたまっている便を排出させます。その後、お薬を使って便を軟らかくしたり腸の調子を整えたりして自然な排便が確立できるまでサポートしていきます。

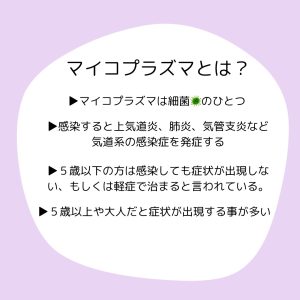

マイコプラズマ肺炎について

「マイコプラズマ」という言葉を最近、テレビやネットニュースで耳にしたり、ご覧になったりした方がいらっしゃるのではないでしょうか。

近年では最も感染者数が多くなっており、岡山県下でもごく一部ですが学級閉鎖になっている地域もあります。当クリニックでも長引く咳が主訴で来院され、検査の結果より『マイコプラズマ陽性』の診断を受けられる患者さまや家族内に陽性と診断を受け、同様の症状で来られた兄弟や保護者の方に臨床的(検査を行わずに症状から判断する)に診断をつけることが増えています。マイコプラズマ肺炎の特徴としては、適切な抗生物質を使用すれば症状の改善が見込めます。

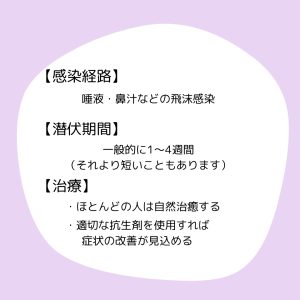

マイコプラズマ肺炎は、症状のある人の飛沫(唾液、鼻汁など)によって感染します。潜伏期間は一般的に1~4週間程度ですが、それより短いことも長いこともあります。

一般的な症状は、咳、倦怠感、発熱、頭痛です。発症は緩やかで、ほとんどの人が軽症で自然治癒することが多いと言われています。しかし、数日かけて徐々に高熱が出たり、日中から夜間問わずに激しい咳がでたりすることがあり、その症状が数週間から数ヶ月続くこともあると言われています。肺炎と名前についてはいますが、全員が肺炎になるわけではありません。肺炎や喘息の増悪などの重篤な合併症はまれですが、重症化すると入院を余儀なくされます。

5歳未満の方は感染していても症状が出現しない、もしくは軽症で症状が治まると言われていますが、5歳以上の方や大人では症状が出現することが多いという特徴があります。

症状がある場合は検査で陽性の診断を受けた場合は、適切な抗生物質の内服が必要になります。しかし、無症状の方への予防的な内服は推奨されません。感染を拡げないために、症状がある場合は「人ごみを避ける」「手洗い」「咳がある場合はマスクを使用する」が大切となります。

今年の感染症は咳が長引きやすいものも多く、マイコプラズマ肺炎に関わらず感染対策を日常から気を付けていきたいですね。

10/21(月)からの受付時間変更について🎃

インフルエンザ予防接種の開始に伴い明日10/21(月)より受付終了時間が変更しています。

【アイチケット】

午前7:30 ~ 11:00(※最長)

午後2:00 ~5:00

【電話・窓口】

午前8:45 ~ 11:00(※最長)

午後2:15 ~ 5:00

※月・水~金曜日:午前45番までのため早期に受付が終了している場合があります。

【その他】

火曜日:午前のみ(最大60番まで)

土曜日:午前のみ(制限なし)

インフルエンザ予防接種も上記の時間での接種となります。

現在、毎日多くの患者さまに当クリニックでの診察をご希望していただき、職員一同大変ありがたく感じております。当クリニックでは感染症の症状を伴う方の診療を、別室で移動して行っているため患者さまには移動の面で、お手間を取らせてしまい申し訳ありません。

少しでも待ち時間を少なく診療を円滑に行うために、患者さまにお願いを申し上げます。

近日、診察予約番号になっても来院されない方が多く、円滑な診療に支障をきたす状況が発生しています。待ち時間はあくまでも目安ですので、アイチケットにて診療の進捗状況をこまめにご確認いただき、ご自身の順番より5番前の方の診察が始まる頃にはご来院ください。

診察をキャンセルされる場合や診療時間内のご来院ができない場合には、お手数ですが電話連絡をしていただきますようお願いいたします!

また待ち時間の予測が診療時間を超過していても、診療時間内に一度、ご来院いただき受付を済ませていただきますようお願いいたします。

インフルエンザ予防接種の開始に伴い、患者さまの増加、また受付時間の変更でご迷惑をおかけしたり、お待たせしたりすることが多くなる可能性がありますが、安全で円滑な診療のためご協力をよろしくお願いいたします。

管理栄養士による離乳食相談を開始しました👶🍴

当クリニックでは、毎週水・木・土曜日の午前に管理栄養士による「離乳食」「食物アレルギー食」の相談を行います。費用はかかりません。

今まで当院にかかった事がある方で

・これから離乳食をはじめる方

・離乳食を開始したが、うまく離乳が進まない方

・時短テクニックを学びたい方

・月齢に応じた離乳食を知りたい方

など、離乳食に関するお悩みや質問がある方などお気軽にご予約ください。

ベテラン管理栄養士が、やさしくアドバイスを致します!

また「食物アレルギー」と診断されて、除去食等をされているお子様の食事指導も行います。

除去食について、不足しがちな栄養の代替食についてなどお困りの内容についてアドバイスいたします。

★曜日★

水・木・土

★時間★

9:30~12:00

1枠30分です。

※予約時間の5分前を目安にお越しください。

★持参するもの★

保険証・診察券

お子様が好きなおもちゃなど

(相談中に飽きないようにするため)

★アイチケットからの予約方法と事前のWeb問診について★

受付でお渡ししている離乳食相談の案内の用紙にあるORコードを読み込んでいただき、

「離乳食相談」の予約枠より希望日時を選択し予約をしてください。

予約完了後、引き続きWEB問診サイトに遷移しますので、離乳食や食物アレルギー食についてお困りの事について記載をお願いします。

※お子さまの体調不良、付き添い家族の体調不良がある場合は、クリニックに電話連絡をしていただき、

相談日をあらためて取り直しをしていただくようお願いいたします。

離乳食相談予約

従来のインフルエンザワクチンについて💉

今年から接種が始まる点鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)については、先週の記事をご覧ください。

当院では、生後6ヶ月の方からのインフルエンザワクチンの接種を実施しております。

生後6ヶ月から接種可能ですが、当院では1歳未満の乳児へのワクチンは抗体がつきにくいと言われているため、集団生活(保育園等)をされていないお子様は周囲のご両親、ご兄弟、祖父母の方が接種されることを推奨しております。

※生後6ヶ月〜12歳までの方は、成人に比べてインフルエンザに対する免疫力が低く、2回接種することによって、より免疫力が高くなるため、2〜4週間(当院は3〜4週間を推奨)あけて2回接種をおすすめしております。

インフルエンザワクチン接種後、抗体がつくまで約2週間程度、抗体持続期間は個人差がありますが約3〜6ヶ月程度といわれています。

★一週間以内に発熱があった場合は、予防接種を受けることはできません。

★親子手帳・予防接種手帳をご持参ください。

★腕や足を出しやすい服装でお越しください。

【鶏卵アレルギーの方】

インフルエンザワクチンには、ごく微量の鶏卵由来成分が含まれています。そのため、鶏卵アレルギーをお持ちの方は『接種注意者』となりますが、アレルギーを起こすことは非常に稀のため接種していただくことが可能であることが多いです。不安に思われる方は、一度、ご相談をいただけたらと思います。

鶏卵アレルギーとは別に、インフルエンザワクチンそのものの成分にアレルギー反応を起こす場合は、『接種不適当者』となり接種は控えていただきます。

<従来型(注射)のインフルエンザワクチンの受付時間>

【アイチケット】

午前7:30 ~ 11:00(最大)

午後2:00 ~5:00

【電話・窓口】

午前8:45 ~ 11:00(最大)

午後2:15 ~ 5:00

接種後、体調の変化を確認する必要があるため15分の待機時間を設けておりますのでお時間に余裕を持ってご来院ください。

<従来型(注射)のインフルエンザワクチンの接種料金>

【自費】

1回目:3500円

2回目:2500円(当院で1回目接種の方に限る)

【岡山市に住民票のある65歳以上の方】

一般世帯:2080円

助成券あり:1040円

生活保護:0円

※お支払い方法は現金のみです

<受付方法>

・従来型(注射)のインフルエンザワクチンは、事前の予約はできません。小児科の方は、当日の診察順番制になりますのでアイチケットにて、順番をとっていただくか直接、ご来院ください。またご家族皆様での接種も可能です。その場合でも、代表でお一人のみ番号をお取りください。(WEB問診に摂取する人数をご記載ください)

・点鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)は、数に限りがあるため完全予約制となります。

・「小児ワクチン」枠へのご予約はご遠慮ください。

・内科の方は、受付時間内に直接、窓口へお越しください。

受付にて予診票は事前にお渡し可能ですのでお気軽にお声掛けください。

【点鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)について】

数に限りがありますので完全予約制となります。ご兄弟で接種をご希望の場合でもおひとりずつ予約をしていただくようお願いします。お電話でお問い合わせいただくか、アイチケットの「点鼻インフルエンザワクチン」枠で予約をお取りください。

接種日時:毎週土曜日 9時〜12時

接種対象者:2歳以上13歳未満の方

(当院では注射の場合2回接種となる方を対象とします)

料金:8,800円

回数:1回(両鼻腔内に1噴霧ずつ)

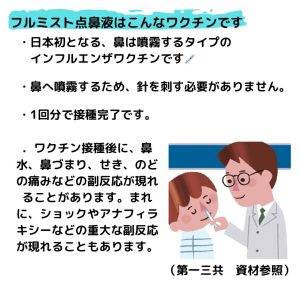

新しいインフルエンザワクチンについて~フルミスト点鼻液~

10月1日から当クリニックでもインフルエンザワクチンの接種が始まります!

昨年から今年の春ごろにかけてインフルエンザの流行が見られ、岡山県下でも学級閉鎖や学年閉鎖が相次いで起こりましたね。

インフルエンザワクチンは接種することで、インフルエンザウイルス感染症にかかりにくくする、またかかった時の症状の重症化を防ぐなどの効果があります。

実際にインフルエンザウイルス感染症にかかった際に、インフルエンザワクチンを接種していた方は発熱が微熱程度だったいう事例も複数あります。

そして今年、これまでは注射でしか接種ができなかったインフルエンザワクチンに鼻からの接種ができる新しいワクチンが使用できるようになりました!

報道番組などでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、注射が苦手なお子さまなどにとって針を使用することなく接種ができるのはメリットが大きいと考えられます。

そこで、新しいインフルエンザワクチン「フルミスト点鼻液」についてお伝えします。

フルミストは注射ではなく、両鼻に噴霧するワクチンです。

<フルミストのメリット>

・注射が苦手なお子さまには「痛くない」事で身体的、心理的負担の軽減が期待できる

・インフルエンザウイルスの侵入経路である鼻粘膜に直接免疫を誘導するため発症予防効果が高く、感染してしまった場合でも重症化を抑制できる

・個人差はありますが、長い方で約1年の予防効果が認められる

・これまで注射でのワクチンでは、13歳未満の方は2回接種が推奨されていましたが1回のみの接種で済む

<注意するべき点>

・接種後、軽い感冒様症状(鼻水・咳など)を、約50%の方で認める。

・微熱を含めて発熱を約10%の方で認める

<接種が受けられない方>

・2歳未満の方

・19歳以上の方

・明らかな発熱のある方

・重篤な急性疾患にかかっている方

・本剤の成分でアナフィラキシーを呈した事が明らかな方

・免疫機能に異常のある疾患がある方、免疫抑制剤を使用している方

<接種に注意が必要な方>

・ゼラチン含有の製剤や食品に対してアナフィラキシーの既往がある方

・心疾患、腎臓疾患・肝臓疾患・血液疾患・発育障害等の基礎疾患がある方

・過去にけいれんの既往がある方

・予防接種後2日以内に発熱のみられた方や全身性発疹等アレルギーを疑う症状があった方

・免疫不全者と接触を持つ方

・重度の喘息を有する方

・本剤の成分または鶏卵、鶏肉その他鶏由来のものに対してアレルギーをお持ちの方

・副腎皮質ホルモン剤を使用している方

・アスピリンを使用している方

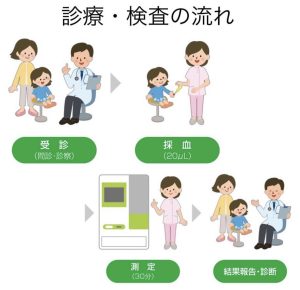

ドロップスクリーンについて👆

皆さんドロップスクリーンというアレルギー検査をご存じですか。

指先からの微量の血液で41項目のアレルギー反応を見ることができる検査です。

41項目の詳細については画像やホームページをご参照ください。

昔に比べてアレルギー検査が簡単に、また痛みも最小限にできるということでメリットも多く、ご希望される患者さまも増えています。

当クリニックでも診察時に必要と判断した患者さまとそのご家族へご説明をして検査をさせていただきます。

結果は最短で約30分で揃いますので、検査したその日に結果説明もできるというメリットもあります。

検査結果を用いてアレルギー専門医が説明をしますのでご安心ください。

またアレルギー検査が不要と思われる場合も、その理由と共にお伝えいたしますので不必要に検査はお勧めしません。

検査結果により内服で対応したり、また根本治療(舌下免疫療法:ぜっかめんえきりょうほう)をお勧めしたり、症状が出ないよう事前にできる準備についてお伝えしたり、症状の改善ができるよう、またアレルギー反応が出た時の対応方法をご説明させていただきます。

今ある不快な症状が少しでも和らぐように一緒に考えられたらと思います。

また、お子さまと一緒にご家族の方も一定の費用はかかりますが、検査を受けていただくことができます。

費用に関しては当クリニックのホームページに記載しておりますのでご参照ください。

ドロップスクリーン